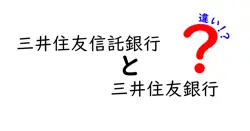

住宅金融公庫と住宅金融支援機構の違いを徹底解説!

日本の金融システムの中で、私たちが住まいを持つために必要となる住宅ローンは非常に大切な存在です。しかし、同じような名前を持つ「住宅金融公庫」と「住宅金融支援機構(JHF)」の違いについては、あまり知られていないかもしれません。ここでは、この2つの機関の違いについて、わかりやすく解説します。

住宅金融公庫とは?

住宅金融公庫は、もともと1981年に設立され、主に住宅金融を行うための政府系の金融機関です。残念ながら、2007年にその役割を終え、住宅金融支援機構にその業務を引き継ぎました。要するに、現在は存在しない組織ですが、まだ多くの人が名前を知っているため、ここで軽く触れておきます。

住宅金融支援機構(JHF)とは?

住宅金融支援機構は、2007年に設立された、政府が出資している機関です。住宅ローンの融資や保証サービスを提供しており、民間金融機関と連携して住宅金融市場の安定化を図っています。JHFは、低金利での住宅ローンを利用できる制度や、長期固定金利の住宅ローンを提供していることから、多くの人に支持されています。

住宅金融公庫と住宅金融支援機構の主な違い

| 項目 | 住宅金融公庫 | 住宅金融支援機構 |

|---|---|---|

| 設立年 | 1981年 | 2007年 |

| 役割 | 住宅金融業務の提供 | 住宅ローンの融資・保証及び市場の安定化 |

| 現存 | なし | あり |

この表からも分かるように、住宅金融公庫は過去の機関であり、今は住宅金融支援機構がその役割を担っています。

まとめ

住宅金融公庫と住宅金融支援機構の違いについて見てきました。両者は、名称が似ていますが、実際はまったく異なる役割を持つ機関です。住宅金融公庫はすでに存在していない一方で、住宅金融支援機構は現在でも住宅ローンを支援する重要な役割を果たしています。これから住宅を購入しようと考えている方にとって、正しい情報を知っておくことは大切です。

住宅金融支援機構(JHF)は、政府の出資を受けて設立された機関ですが、実はこの機関が作られた背景には、日本の住宅市場の安定化を図る目的があります

特に、金利が変動しやすい昨今では、長期固定金利の住宅ローンが非常に人気です

私の友人もこの制度を利用して、金利が上がる心配をせずに家を購入しました

やっぱり、計画的に借入できるのは安心ですよね!