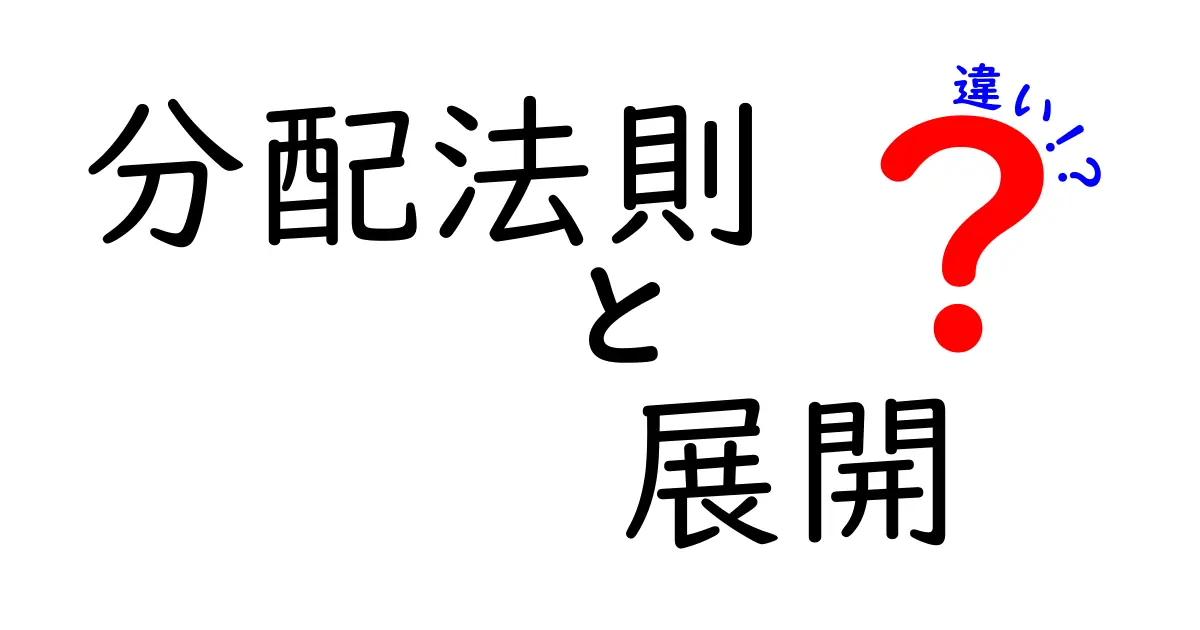

分配法則と展開の違いを徹底解説!数学の基礎を理解しよう

数学を学んでいると、「分配法則」と「展開」という言葉をよく耳にします。この二つはどちらも重要な概念ですが、何が違うのか、どう使うのかが分からないという人も多いのではないでしょうか。今回は、分配法則と展開の違いやそれぞれの使い方について詳しく解説していきます。

分配法則とは

分配法則は、数式の計算を行う際に非常に便利なルールです。具体的には、次のような形で表されます:

a × (b + c) = a × b + a × c 。これは、ある数と括弧内の和を掛けると、その数を括弧内の各項に分配して掛け算をすることを意味します。

分配法則の具体例

例えば、2 × (3 + 4)を考えます。分配法則を使うと、次のように計算できます。

- 2 × 3 + 2 × 4

- = 6 + 8

- = 14

展開とは

展開は、分配法則を利用して数式をよりシンプルな形に変換するプロセスです。特に、括弧が含まれている多項式を展開することで、より見やすい数式になります。展開の一般的な形式は、 (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd です。

展開の具体例

例えば、(x + 2)(x + 3)を展開してみましょう。これを分配法則を使って計算すると、

- x × x + x × 3 + 2 × x + 2 × 3

- = x^2 + 3x + 2x + 6

- = x^2 + 5x + 6

分配法則と展開の違いをまとめると

| 項目 | 分配法則 | 展開 |

|---|---|---|

| 定義 | 数と括弧の中の和を掛けるルール | 括弧をはずして数式をシンプルにする |

| 使用目的 | 計算を簡略化するため | 式を整理するため |

| 一般的な式 | a × (b + c) = a × b + a × c | (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd |

分配法則と展開は密接に関連していますが、目的や使い方において異なるポイントがあります。この二つをしっかり理解することで、数学の基礎をしっかりと固められるでしょう。

分配法則って、数学の計算でよく使われる大事なルールだよね!友達と一緒に勉強していると、分配法則が出てきた時に皆で「これ、超簡単じゃん!」って盛り上がることもあるけれど、実は数学の色んな問題に役立つんだ

少し考えると、掛け算を使って足し算の問題を解決できるって実感できる

それが分配法則の魔法なんだよね!

前の記事: « 作戦と策戦の違いとは?戦略的思考の基本を理解しよう!

次の記事: 周知と展開の違いを徹底解説!その意味と使い方について »